東日本大震災で東北大学は「最後の砦」として後方支援に徹した

全国の国立大学の中で、2011年の東日本大震災の被害を直接的に受けたのが仙台市に拠点を置く東北大学である。

「地震発生時、私は医学部の研究棟10階の教授室にいました。1978年の宮城県沖地震とは比べものにならないくらい激しく長い揺れで、建物の倒壊も覚悟しました」

当時、東北大学病院長を務めていた里見進氏は振り返る。揺れが収まり、病院建物の無事を確認した里見氏は、直ちに病棟4階に災害対策本部を立ち上げることを宣言。これは平時より取り決めていたことで、地震発生からわずか15~20分後のことだった。この地震で東北大学病院は、研究室や検査室、手術室などが甚大な被害を受けたものの、病棟は数年前に制震構造に建て替えられていたことが奏功し、入院患者や職員にひとりの被害者も出なかった。

「院内の安全とライフラインを確認した後、これは長丁場になると思い、電話が通じた国立大学や関係各機関に、人や物資を送ってくれるよう支援要請しました。すぐに山形大学や東京大学から食料が届くなど、国立大学病院同士のネットワークが力になってくれたのは心強かったですね」

病院の災害対策本部長に就いた里見氏は、復旧の過程を4段階に分けて考えた。第1段階は「入院患者と職員の安全確保と緊急のトリアージ体制の確立」。第2段階は「病院機能の復旧と仙台市周辺への医療支援」。第3段階は「県内外の医療機関への支援強化」。そして第4段階は「避難所の長期的診療体制の整備と病院の正常機能への復帰」だ。

「これらの手順は一部オーバーラップしながら進行し、震災から18日目には、大きな被害にあった手術室もフル稼働できるまでに復旧しました」

災害医療の取組を進めるにあたり、東北大学病院が大切にした基本姿勢がある。それは「後方支援に徹する」ということだ。

「今回の震災では、東北大学病院も大きな被害を受けましたが、本当の最前線は石巻や気仙沼の病院でした。我々の使命は、これらの病院が疲弊してしまわないよう地域のニーズに応える体制を整え、最善を尽くすこと。常に院内に100~150床の空き病床を確保して、被災地からの患者は全て受け入れると同時に、定期的に大量の医師や支援物資を送り込むなど、“裏方”の仕事に全力で取り組みました。東北大学病院では、震災発生後1カ月で1,500名以上の患者を受け入れましたが、そのうち3分の1近くが津波に襲われた沿岸部を中心とする遠方からの患者でした。また、県内外の医療機関へ送り出した医療ス

タッフ数は4カ月間で延べ2,000名以上になります」

最前線が疲弊して潰れてしまうと、地域医療全体が総崩れになってしまう。東北大学病院は、地域医療の「最後の砦」としての役割を担ったのである。

震災を通じて明らかになった地域医療を担う大学病院の課題

未曾有の大震災を当事者として経験したことは、東北大学病院に様々な気づきや教訓をもたらした。

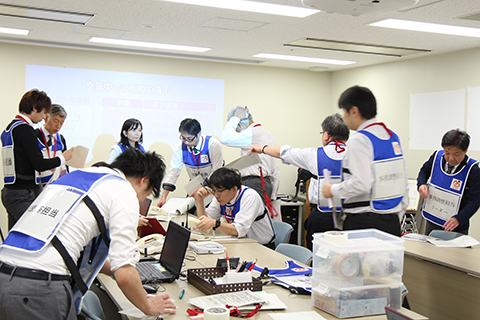

「ひとつは、建物の制震・耐震化が非常に有効であるということ。もし我々のところが潰れていたら、今回のような災害医療に取り組むことは到底不可能だったでしょう。また、災害訓練の重要性も確認できました。東北大学病院では、周期的に発生するとされる宮城県沖地震に備え、災害対策本部の立ち上げやトリアージの訓練を年に1、2回、一番シビアな状況を想定して行っていたのですが、これが速やかな対応につながりました」

その他、食料や物資の備蓄、エネルギーの自給手段や通信手段の確保の重要性も、改めて強く認識したことだ。さらに、今回の震災対応で効果的だったのが、災害対応を進める中で採り入れた「エリアライン制」という救護体制だ。これは被災した地域を細かく区切ったうえで、最低1カ月以上にわたって長期滞在できるチームを分担配置するもの。

「いざ救護活動が始まって避難所にたくさんの短期滞在型チームが入ると、情報の伝達や作業の分担などで混乱が生じ、統制が取れなくなりました。そこでエリアライン制を導入してみたらとてもうまく機能した。長期的に大規模な継続的医療活動をスムーズに行ううえで、今後のために標準化していくことを考えて良いシステムだと思いますね」

このように多くの教訓を得る一方、地域医療の中核を担っていく大学病院の課題も見えてきた。里見氏が最も強く必要性を感じたのは、災害医療のリーダーを育成することだ。

「今回はたまたま、災害医療コーディネーターとして多くのチームを一元的に統括してくれる優秀な医師が石巻にいたほか、複数の有能なリーダー的人材がいてくれたことで、我々の救護活動は大いに助けられました。こうした人材の養成は今、NPO法人などでも積極的に進められており、熊本地震の復興にも大いに貢献したと聞いています。大学病院においても、今まで以上に人材育成に力を入れていくべきでしょう」

実際、東北大学では、震災後の2011年4月に「東北大学災害復興新生研究機構」を立ち上げ、8つの重点プロジェクトのほか、教職員が自発的に取り組む100以上の復興支援プロジェクトに取り組んでいる。重点プログラムの一つには、「地域医療再構築プロジェクト」があり、その一貫として「総合地域医療研修センター」を設置して、被災地域の医師の再教育や、災害医療に携わる人材の育成を推進。また、学生が被災地医療を実体験できるツアーや、米国大学との連携に基づき毎年複数の研修医が約2週間、医療の現場で研修を行うプログラムも導入している。

さらに、こうした人材育成の取組と並行して、東北大学では長期的視野に立った地域復興のための活動の拡充にも積極的だ。

「『地域医療再構築プロジェクト』で実施する事業でもありますが、『東北メディカル・メガバンク事業』がその一つです。この事業では被災地を中心とする約15万人分の遺伝子情報と医療情報を集積することで、次世代型の医療を地域に展開していくことを目指しています。その他、東北大学病院内に『地域医療復興センター』を設置したのも震災後のこと。このセンターを拠点に、特に被害が甚大な東北沿岸部への医師の派遣などを継続的に実施しています」

震災後、東北大学病院と地域の連携は、より緊密かつ多様なものとなり、被災地の復興を支える力となっている。

国立大学を核とする“人の循環”が地域の医療を支えていく

大学病院が地域医療に貢献できるのは、もちろん災害時だけにとどまらない。国立大学が地域の知の拠点として大きな役割を果たしているように、国立大学病院もまた、地域に根差した医療の中核として様々な貢献をしていくことが期待されている。

「最も求められていることは、周辺の病院が難しい患者さんを抱えているときに、それを引き受けること。全てを解決できるわけではありませんが、やはり『困ったときの大学病院』という信頼を裏切らないことは大切です」

その点、東北大学病院は、周辺医療機関との協力・連携体制がしっかりできている、と里見氏。カギを握っているのは、“人の循環”であると説明する。

「東北大学病院では、現在の初期研修制度が始まる前から、それに近いモデルを導入していました。つまり、普通の大学だと卒業後に同じ大学の診療科に入局しますが、東北大学病院の場合、特に内科や外科では一度必ず外に出ていき、地域の病院で多くの症例をこなす。その後、大学病院に戻って専門性を磨き上げたうえで、再度、指導医として地域の病院で活動するのです。また、患者さんについても、地域の病院から大学病院に来て手術が終わった後は、速やかに元の病院に戻って診てもらうというサイクルが確立されています」

地域医療に携わっている医師は、どうしても孤立しがちになる。そうした人たちが、行ったきりにならず、再びキャリアを積めるような仕組を整えることは、全国にある他の国立大学病院にとっても大切なことだろう。

「大学病院を核とした人の循環は、災害医療も支えます。通信・コミュニケーションが乱れ、情報が錯綜する災害時に、最も頼れる情報源は、やはり“人”だからです。普段から地域に大学病院の人が派遣されていれば、そこから正しい情報が大量に大学病院に集まってきます。それを生かすことで正しい判断が行え、被災者のケアに本当に必要な人や物をコーディネートできるのです。今回の震災で私たち大学病院が、調整弁のように融通が利く役割を果たせた理由の一つはここにあります」

また、災害初期の物資調達の話でも触れたが、病院同士の緊密なネットワークが築かれていることも国立大学病院が地域医療に貢献していくうえでの大きなアドバンテージとなっている。

「震災では、全国45の国立大学病院で構成される『国立大学病院長会議』が、物資の提供や救護チームの派遣、そしてエリアライン制構築など様々な面で大きな支えになりました。このネットワークは国立大学病院の強みとして、今後もより良い地域医療に役立っていくはずです」

このように、今後も大学病院が地域医療の要となっていくための重要な前提として、里見氏は「経営の健全化」にも言及する。里見氏が病院長に就任したのは、国立大学が法人化した直後のことだが、当時、東北大学病院は、建物の改築・新築の真っ只中で経営は非常に厳しかったという。そこで、まず病院自体の立て直しが必要と考えた里見氏は、経営状況を詳細に分析したうえで、具体的な数字に基づく黒字化施策を打ち出し、院内の各部署に協力を要請した。

「何も特別な奇策を用意したわけではなく、当たり前のことをコツコツとやれば利益が出ることを根気よく説明したのです。先進的な研究や診療に取り組みつつ、地域の医療ニーズに応えていくためには、一人ひとりの協力が不可欠であると。最初は抵抗もありましたが、効果はすぐに現れて経営は好転しました」

こうして里見氏は大学病院の基盤強化を達成。結果が出たことで、院内各部門のモチベーションもさらに上がるという好循環が生まれた。

自律的な活動を発展させながら地域や社会の要請に応えていくために

地域医療の中核機関として、国立大学病院は今後、どのような使命を負うのか。

「国立大学は人材養成機関ですから、まず、医師をはじめとする優れたメディカルスタッフを育てていくのは当然の使命です。しかし、ただ育てればいいというのではなく、次代の医療を担える高度な専門性を付加していくことが大切です」

里見氏が東北大学総長時代、ハイレベルな人材育成のために「高度教養教育・学生支援機構」や「学際科学フロンティア研究所」、「国際共同大学院プログラム」を設置した根本には、この揺るぎない考えがある。

「さらに、新しい医療を切り拓く研究に取り組むとともに、その成果を大学病院で実践し、社会に還元していくこともますます重要でしょう」と強調。こうした取組を推進するために、東北大学病院では「未来医工学治療開発センター」や「東北大学病院臨床研究推進センター」を設置するなど、研究体制の強化を積極的に推進。世界トップレベルの研究成果を生み出し続けている。

「そして、これからも地域医療の『最後の砦』として、周囲から頼りにされる病院であり続けることが、大学病院の不変の使命です。東北大学の周辺には、地域の医療サービスを分担するような私立の医科大学が長い間無かったこともあり、臨床医療に大きな比重を置いてきたという特徴があります。地元宮城県を中心に広範な地域の医療に責任を持って取り組んできたことで、周囲から厚い信頼を寄せられていることは、大いに誇れる点です」と語る。

病院に関わる全員が経営の視点を持って工夫・改善に取り組み、健全な基盤を築いたうえで、次世代の質の高い医療人を育成し、地域に循環させていく――この決意と実践が、国立大学病院が自律的な活動を発展させつつ、地域や社会の要請に応えていくために重要であることを、里見氏の経験と実績が雄弁に物語っている。

里見進(さとみすすむ)

鹿児島県生まれ。本土復帰前の沖縄県の高校を卒業後、国費留学生として東北大学医学部に入学。1974年同大学卒業。東北大学附属病院第二外科勤務、ハーバード大学研究員などを経て、1995年東北大学教授。2004年東北大学病院長(2005年より東北大学副学長を兼務)、2012年東北大学総長に就任。東日本大震災時には、東北大学災害対策本部長として災害医療活動を指揮。東北大学総長時代には、世界三十傑大学を目指して大学改革を推し進めた。2014年11月から2017年6月まで国立大学協会会長を務め、2018年より日本学術振興会理事長。