67号 OPINION 特集【大学と新しい学び】

科学技術によって拡張される社会で 広がる「新しい学び」とは

立教大学大学院人工知能科学研究科 教授

村上 祐子

AIが社会に実装され、経済、医療、教育等さまざまな分野で急激な変化が進む現代。

科学技術の進歩を社会の豊かさにつなげていくために、大学はどのような取組を進めていくのか。学生はそこからどのような力を身につけるのか。

AI活用に不可欠な日常に即した推論モデルの構築に取り組み、このデジタル社会に対しても独自の視座を持つ村上祐子氏に、これからの大学における新しい学びを語っていただいた。

AIのような、これまでにない要素が席巻する 社会の中での教育

村上氏の専門である論理学は、さまざまなシステムをつくり、その性質を明らかにする学問だ。伝統的には文系のイメージもあるが、現代論理学は数理化が進んでいて、より数学的になっている。村上氏自身も、文系で大学に入学し、そのあとで数学の面白さを知ったために論理学の道に進んだという経緯がある。

「しかし、数理論理学は非常に厳格なのですが、文脈と無関係なことしか記述できません。AIの社会実装という文脈でいうと、ガイドラインやルールの整合性チェックには役立つものの、どういうルールがよいかという課題には向きません」と村上氏。

これに対して、哲学における論理学は、「数学的には扱いにくい『日常』の論理をうまく表現することを目指してきた」経緯があり、実はAIとの親和性が高い。

いま村上氏は「AIを社会実装したときにどういう問題が起こるか?」「技術を社会実装する際の情報教育をどうするべきか?」といった課題に取り組んでいる。

「AIの社会実装については、さまざまな問題があり、かなり慎重に進めていく必要がある」と村上氏は警鐘を鳴らす。理由の一つが、AIが扱うデータの信頼性だ。

「データを取る段階で、項目の設計などには必ず恣意性が入り込みます。また、データのフィルタリング方法が悪かったり、調査に回答する人が自分の考えをきちんと言語化できていないなど、データが現実を反映できていない例も数多くあります。AIの普及でデータを取扱う人が大量に参入してくると、その点の配慮なしに分析が進み、巨大な数字の独り歩きが起こってしまいかねません」

「どんなにAIが発達し、社会実装されても、『問題があるから使用しない』とユーザに『使用しない』という選択の余地がないサービスには細心の注意が必要で、その代表的な分野が教育です。こうした分野には必ず人間の判断が必要で、それなしに教育データをさまざまな分析、とくに教員や生徒の管理に使うのは、失うところのほうが大きいでしょう」

そうした現代の必修科目として、「データサイエンスの基礎についてはやはり全員が学んでおくほうがよい」という。

「AIの実装後も人間として判断すべき場面が数多くある中で、情報技術や情報科学に関する基礎的なリテラシーなしには善し悪しの判断すらできないからです。といっても『道路交通法を全く知らずに街を歩かないでほしい』という程度のことであって、自動車整備士になるほどの知識が必要だという意味ではありません。

大学卒業者全員に心得ておいていただきたいのは、データ分析の特性やコンピュータの挙動の基本を知るとともに、日常生活や職業生活を送るうえでどのような場面でAIが使われているのか、どのような問題が発生しているのか、現在ではまだ現実のものにはなっていないがどのようなリスクがあるのか、ということ。またこうしたことは、すでに学校を離れてしまった人々にも何らかの形で届けなければいけないと考えています」

社会人が大学と社会を行き来することが 若者に刺激を与え、社会を変える

大学としては「18歳世代に向けてどのような教育を提供するか」を考えることはもちろんだが、村上氏が感じているのは、「重要なのは生涯教育であり、社会人をどう学問の場に取り込んでいくか」ということだ。理由の一つは、そのほうが社会にとってのインパクトが大きいからだ。

「学生が高度な知識を身につけて社会に出ても、いきなり最先端のプロジェクトに参加させてもらえることはまずありません。一方で、管理職経験を持つ社会人が大学で学べば、仕事の場に戻ったとき、すぐに重要なプロジェクトに取り組むことができます。管理職の立場から若手社員に呼びかければ、若手が呼びかけるのとは広がり方も全く違います」

村上氏の所属する立教大学大学院人工知能科学研究科は、もともと社会人のリスキリングを目指す研究科として生まれたという経緯もあって学生の半分を社会人が占める。社会人学生が学びやすいよう、授業は平日6限と土曜日に設定されており、オンライン授業の比率も高い。実際、働きながら学んでいる人がデータサイエンスに近いところで活躍する例は増えてきているそうだ。

そして、こうした社会人学生の存在は若い学生にとっても大きな刺激となる。「社会に出たことのない学生が、『社会人はこのようなものの見方をするのか』と、同世代の学生と学ぶだけでは得られない視点を得ているのを感じます」

とはいえ、日本全体で見ると社会人学生はまだ非常に少ない。「これはカリキュラムにも問題があって、定員制を取っている限り社会人の取り込みは難しいと思います」と村上氏。

ちなみにアメリカでは、授業料が単位ごとに設定されているので、パートタイムの学生が通いやすく、それが社会人の学びやすさにもつながっているという。

「専門分野を少し引いて見る」ことの重要性と、 大学の多様なネットワーク

産業界からは、幅広い知識を持ち、かつ専門性もあって将来の諸問題に対応できる、ある種の汎用性のある人材への要請が高まっている。しかし、それには、狭い専門分野だけを見るのではなく、「専門分野を少し引いて見る」ことが、大学や地域社会にさまざまな変化をもたらすために重要なポイントだと感じている。

「18歳で大学に入り、幅広い分野をリベラルアーツ的に学んだ上で社会に出て、『何でも屋』として経験を積み、必要なときに大学に戻って専門性を磨く、という形が理想的なのかもしれません。とはいえ、それぞれ得意不得意もある中で、何もかもを一人で学ぶのは難しいのも事実です」と村上氏。

それを補う機能として重要なのが「大学で生まれるネットワーク」だと指摘する。大学の中にいると当たり前のことなので気づきにくいが、多様な分野の専門家が一堂に会する状況は、とても貴重なものなのだ。先ほど、生涯教育の話題にもあったように、人のつながりが広がれば広がるほど、「実社会に出たあと、『この分野ならあの人かその知り合いに聞けばわかる』という仲間がいれば、自分の得意でない分野についても十分にカバーができるからです」

こうしてネットワークの重要性に着目してみると、「その形成に大きく寄与していたのがサークルなどの授業外活動だった」と村上氏は振り返るが、残念ながらコロナ禍により今はその機能も弱まっている。では、従来のネットワークが失われつつある中、それでも何らかのネットワーク機能を維持するには何が必要なのか?そのために有効なのが「共通言語」であり、実はデータサイエンスを学ぶ意味はこの点にもあるというのが村上氏の考えだ。

「理系学生の場合はこれまでも、線形代数など大学の1、2年のカリキュラムは従来からほぼ全員に共通であり、それを共通言語としてコミュニケーションを取ることができました。しかし、文系の学生には従来、そうした共通言語がなかった。全員がデータサイエンスを学べば、それはさまざまな専門を持つ人同士の共通言語としても機能し、ネットワークを構築する一つの手段となるはずです」

さらに、大学が産学連携や地域共創のハブとしての役割を求められる今、「ネットワークで補完し合うという発想は、大学そのものにとっても重要になっていく」と村上氏は言う。

「今後の大学は、地域のコンサルティング役のような機能を持つようになり、その中で各自が専門性を高める研究をしている、という状態になっていくのではないかと思っています。その際、その地域の大学に必要な専門家がいなければ、ネットワークを使って他の地域の専門家に取り次ぐ必要が出てきます。問題はそのコーディネーター役を誰が担うかです。大学にも、専門内でのネットワークである学会以外に、開けたネットワーキングの仕組みがほしいところですね」

村上氏の所属する応用哲学会では現在、そうしたネットワーキングにも取り組んでいるという。他にも人工知能学会など、新しい学際的な分野では多様なバックグラウンドを持つ人が集まりやすい状況だ。

「こうしたことは、単純な『文理融合』などで実現するものではないように思います。具体的にはたとえば『自動運転』といったような、個別の問題について考えるプロジェクト型の場のほうが、コミュニティづくりのきっかけになりやすいのではないでしょうか。

しかし理想を言えば、できればもう少し継続的なコミュニティづくりができるとよいと思っています。かつて国立大学は国全体でポートフォリオを組んでいて、国全体としてネットワークも成立していたと思うのですが、大学ごとの運営に分かれたせいでかえって硬直化を招いてしまったようにも感じます。それを変えていくには、『後任』という考え方を捨てて新しい人を入れるといったように、人事面での工夫なども必要かもしれません」

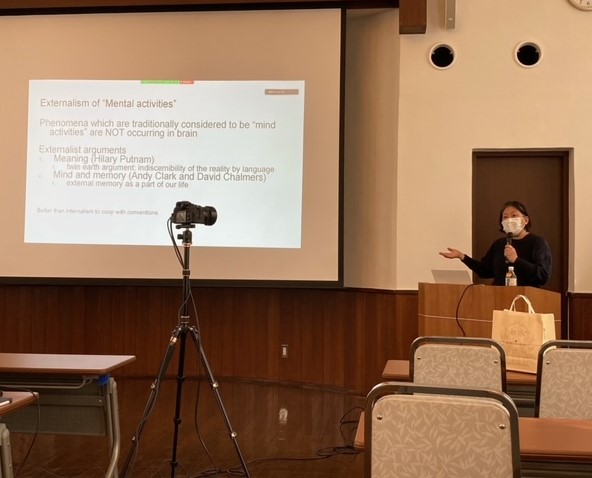

講義、授業の様子(村上氏提供)

リベラルアーツが 「ディーセンシー」の感覚を育み 今後必要な「人間としての判断力」を支える

現実には、必要な教育や社会システムが整うのを待つ間もなく科学技術は進化している。たとえば医療の現場でのAIによる画像診断など、人間よりもAIのほうが正確な判断ができる、という場面もすでに生まれている。それでも、「価値観は人間の側で持つべきものだ」と村上氏は強調する。

「AIホスピタルについて言えば、『正確な診断』をそのまま受け止められる患者さんばかりでなく、ショックを受けてしまう人もいます。そういう人へのケアは人間にしかできません。またそもそも診断のもととなるデータについては『見逃しがない』という信頼感が不可欠です。たとえば経済的な合理性を理由に『この検査は高額なので行わない』とデジタルに判断され、そのデータが欠けた状態で診断するようなことはあってはならない。そういうことが起こらないようコントロールするのはやはり人間ということになります」

人間の判断が必ず残るのであれば、そうした判断力を養う教育も必要だ。そのためにはまず「学び方」として、「プロジェクトベースドな学びが有効」と村上氏は考える。実際にプロジェクトを動かしていくときに、技術を学ぶだけではなく、その技術を使うための資源や法・規則についても理解を深められるからだ。

一番大事なのは、学びによるエンパワーメントの場面だ。

「今後の社会の中で肝になるのは『女性』や『地方』ですから、そうしたキーワードに当てはまる人のスキルアップやエンパワーメントが国の底力になるはずです。そこでは、地方にある国立大学が役に立つと思います。充実した情報インフラがある都市と比べて、地方ではそれにアクセスするのが難しいこともあるので、国立大学が地域の教育機関と連携して情報インフラを整備するのです。このように、地方にある国立大学は、大人の学びなおしのコアになりえます」

「基礎的な学力は、『実生活にどう応用するか』という学びで補って初めて意味があります。『学んだことを活かして何かをしたら、誰かが笑顔になった。学んでよかった。』というような経験が必要なのです。こうしたことは『こうなったら嬉しいからやりなさい』というお仕着せで教えても意味がないのでパッケージ化は難しいのですが、一方で教員にとっても経験のない手法です。そういう意味で、子どもや非専門家に直接関わる人をどう育てるかも課題になるでしょう」

また、こうした「人間としての判断力」を支えるためにぜひ身につけておかなければならない概念として村上氏が挙げるのが、SDGsの中にも登場する「decent=まとも」という概念だ。「ディーセント」であるとはどういうことなのかを理解し、自分がそれを侵害されたと感じたらはっきり「嫌だ」と言える力は、意識して身につけておかなければ発揮できない。リベラルアーツ教育にはこうした力を支える役割もあると村上氏は言う。

「自分が不当な扱いを受けたときに『嫌だ』と言うためには、デジタル教育と並行して人間の安全保障や持続可能性についても教える必要があります。情報技術はあくまでも人間が安心安全に暮らすためのものであり、その前提抜きに『デジタルでこんなことができる』という考え方をしてはいけない、という感覚を養うのです。実はこうした教育は、今まで日本ではあまり行われてこなかったように感じています」

村上氏自身もSDGsの授業を担当する中で、「君たちの生活はどこかで侵害されているかもしれない」「まともじゃないことになっているのではないか?と考える時間を取ろう」とよく話すそうだ。「学生さんにどれだけ通じているかはわかりませんが、そういうことを言っていた人がいた、という経験は若いときにワクチンとして重要なのではないでしょうか」

自分を守れて初めて他の人を守ることができるし、何から守らなければいけないのか判別するためには自分とは違う人たちが何をどう感じているのかを学ぶことにつながるリベラルアーツが必要なのだ。

判断そのものはデジタルに下される時代になっても、それをどう扱うかという価値観は人間のもの。また価値観は一つではないので、異なる価値観を持つ人々がそれぞれにディーセントであると感じられることも必要だ。そうあるべきところを単純に一元化してしまうとディーセンシーが失われてしまうのであり、だからこそ多様性の確保が欠かせない。

「そうしたことに気づくためにも、一つの専門にとらわれることなく幅広い分野を学び、深く考えるリベラルアーツに意義があるのです」

とくに理系の学生・社会人は自分が作り出そうとしているものが社会にどのような結果をもたらすのか、リベラルアーツを通して早期から意識することが大切だ。回り道に見えるかもしれないが、制度整備と共進化させていけなければ安心して使える技術にはならない。

取材を実施したのは人工知能科学研究科の専用スペース。さまざまな交流を促進する工夫も凝らされている。

村上 祐子(むらかみ ゆうこ)

1968 年生まれ。東京都出身。

東京大学教養学部卒業、東京大学大学院理学系研究科修士課程修了後、2005年インディアナ大学大学院博士課程修了。Ph.D.(Philosophy)。2006年~国立情報学研究所特任准教授、2008年~東北大学准教授を経て、2018年立教大学理学部数学科特任教授、2020年4月より現職。専攻は論理学・哲学・科学技術社会論。道徳推論のモデル化と、人工知能研究が哲学に及ぼす影響に関心を持つ。

共著に『科学技術をよく考える』『情報倫理入門』、共訳に『ロジカル・ディレンマ』『理性はどうしたって綱渡りです』