国立大学協会で発行された広報誌・刊行物をご覧いただけます。

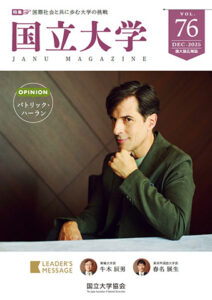

広報誌「国立大学」は年に3回発行し、号ごとのテーマに沿って国立大学の活動を紹介しています。

広報誌・刊行物

国立大学協会で発行された広報誌・刊行物をご覧いただけます。

広報誌「国立大学」は年に3回発行し、号ごとのテーマに沿って国立大学の活動を紹介しています。